西区 > 区民のミカタ > ビジネス > 吉田 喜一 > 詳細

事業承継と自身の相続を意識し始めています

掲載日:2025/01/13

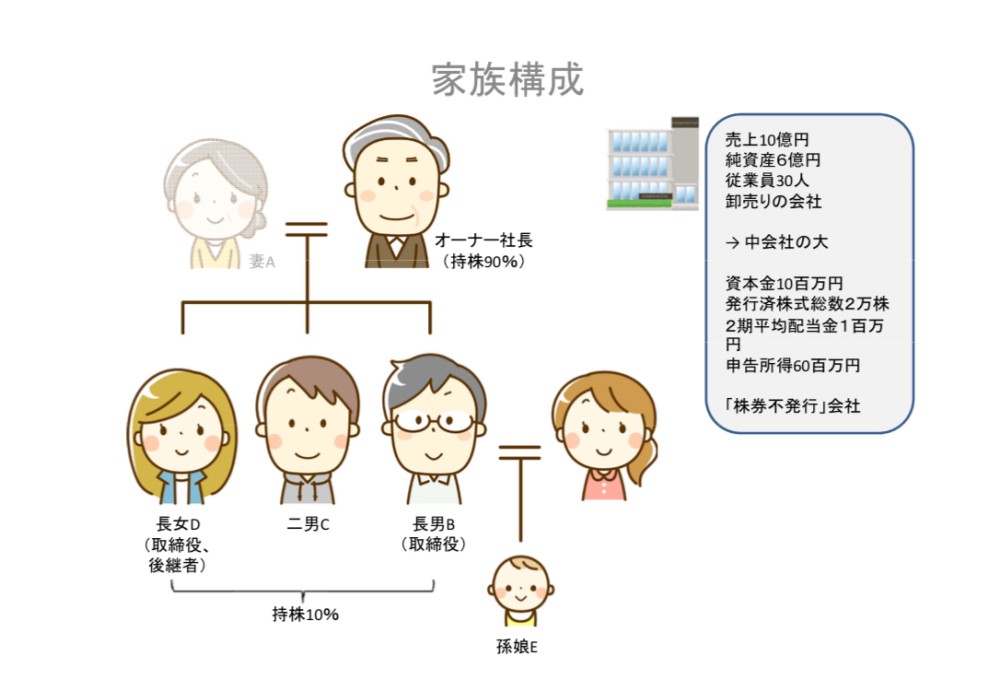

図のような家族構成で、卸売業の会社を経営しております。

そろそろ事業承継と、できれば自身の相続対策も、あわせて真剣に考えないと、と考え始めましたが、何からどのように手をつけたらよいでしょうか?

ただ、私自身も社の幹部連中も、こういった事をちゃんと考えてみたこともなく、またノウハウもないため、そもそもどのような方にどう相談したものか、そこからして悩んでいる状況です。

なお、妻を病気で亡くしており、二男Cに知的障がいがあることが、何よりの気がかりです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします

なるほど。確かに、今のうちに対策をしておく方がよいかもしれません。実際、家庭も会社も似たところがあり、従来の軸となる方がいらっしゃらなくなると、途端に全体のバランスが崩れ、紛議につながるというケースは少なくありません。いわゆる「代替わりリスク」でしょうか?

まず事業承継については、長女のD様を後継者としてお心積もり、とのことですので、人選の問題は解決です。残るは、「モノ」と「カネ」です。最大の懸案は、「自社株」問題、つまり御社の発行株式の株価対策と、議決権確保の対策であるといえるでしょう。そこで、ここでは自社株対策を中心に、いわば将来の紛議防止策として、二つの方向性を考えることができそうです。

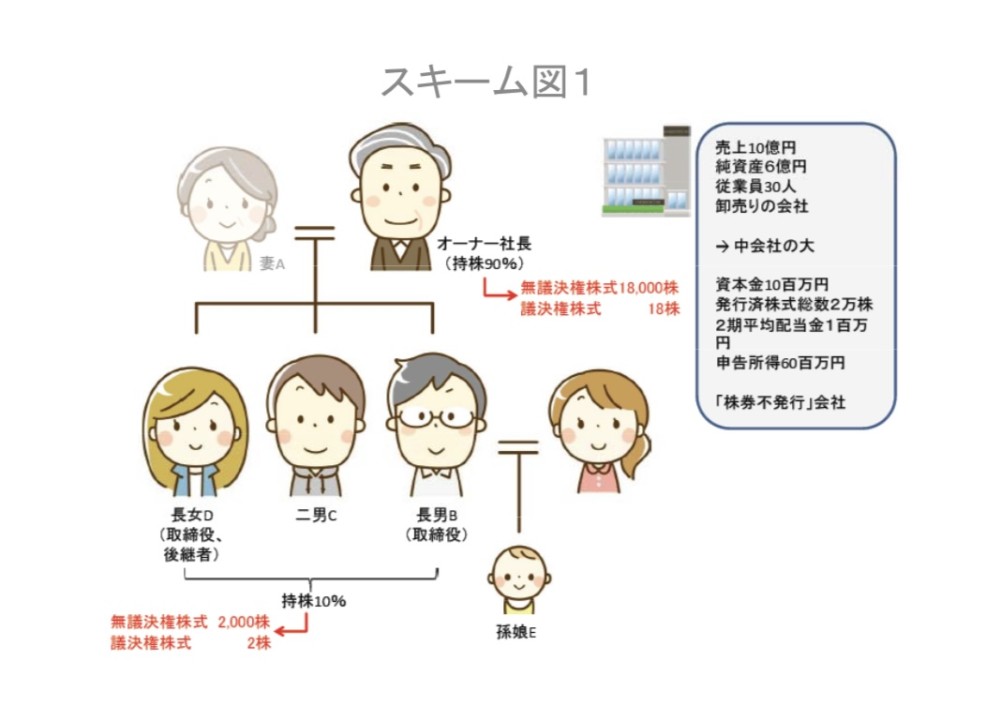

一つは、会社法にある種類株式の規定を使う方向性です。ここでは概略に止めますが、今ある株式を議決権株式と無議決権株式の組合せに移行させ、相続税対策と同時に会社支配(誰が代表権を維持するか)の問題を解決する方法です。下のスキーム図1のイメージが一例となります。これに続き、

① 社長のもつ議決権株式を長女D、または長女Dの設立した持株会社に有償で譲渡するか、

②「社長が死亡の際はその議決権株式が長女D、または長女Dの設立した持株会社に移転する」旨の定款変更をしておきます。

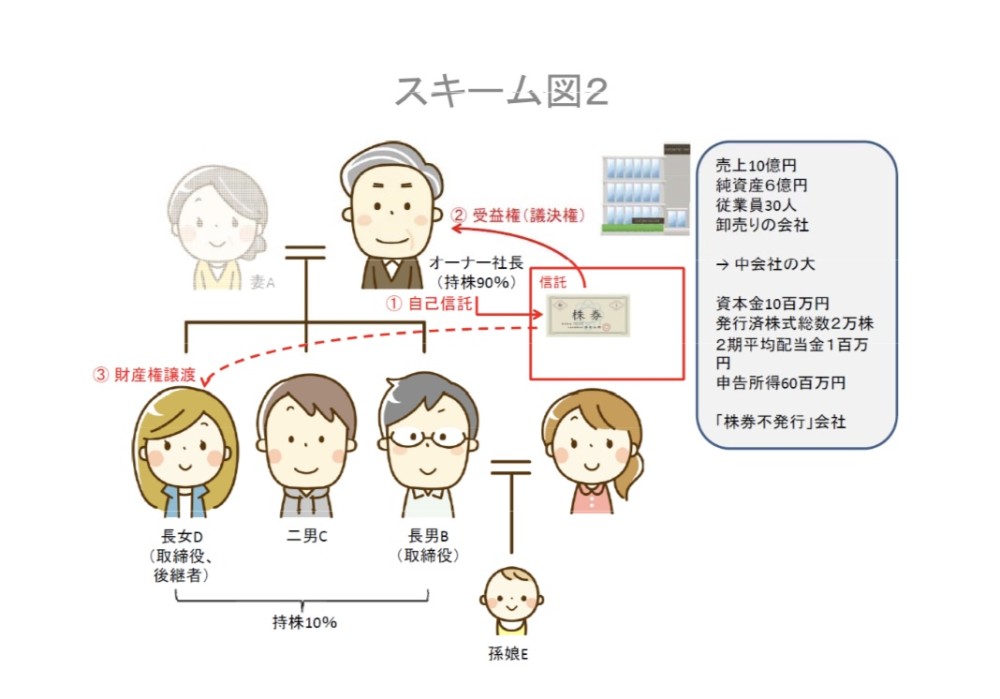

もう一つは、家族信託を活用する方向性です。

後継者への事業承継や老後への対策としては、より一般的に利用される「遺言書」や「任意後見」なども考えられますが、

・「遺言書」は、仮に公正証書として作成してもらったとしても、後継者・相続人が別途の合意をすれば覆りますし、逆にこれが元となって紛議を呼び、なかなか執行に至らない場合もあり得ます(最終、訴訟に発展する可能性も)、また

・「任意後見」は、状況次第で監督人の選任や家裁の介入なども想定されるなど、設計と執行の自由度に限界があるという問題の他、(被後見人が経営する)会社の切り盛りまでも事前に条項化しておくことは、現実的に不可能です 。

・これに対し「家族信託」では、様々な事象の行く末をほぼ自由に設計できるという利点があり、これにより、いわば将来にわたる権利義務関係を自由に「プログラミング」しておくことが可能となります。下のスキーム図2のイメージが一例となります。

ここでは、まず社長の持株およびその他の資産を自己信託し(社長=委託者兼受益者)、

① 持株の「議決権」部分だけを「受益権」として維持し、残る「財産権」部分(配当受領権など)を長女D、または長女Dの設立した持株会社に有償で譲渡しておき、

②「社長が死亡の際は持株の「議決権」部分も長女D、または長女Dの設立した持株会社に移転する」旨の定款変更をしておき、将来にわたり長女Dの会社支配権を確保します。

③ 同じ信託契約の他の条項で、(長女Dの会社支配権とバランスがとれる程度に)他の遺産の分割方法と、受託者・信託事務代行者(いずれも第三者)などを定めます。例えば、自宅は(同居してきた)長男に所有権移転し、その他資産からは、二男Cが施設で幸せに暮らしてゆける程度に都度現金化・定期払いを管理させ、残りは全体としてバランスする程度に遺産分割、などが考えられます。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。