プロフィール

新潟県生まれ1歳になる前に福岡県北九州市へ 。中学・高校をシンガポールで過ごし、九州の私大で初の帰国子女となる。大学卒業後は、リクルートへ入社。営業職からスタートし、編集部へ異動。「ガテン」、「ABROAD自由旅行」などの創刊に携わる。2004年、株式会社マイティブックを起業。

トイレットペーパーと本はなくならない

子供たちと布絵本を作る

この仕事を始められたきっかけを教えてください

父の仕事の関係で、中学と高校をシンガポールで過ごしました。当時はまだ、国際電話を交換手がつないでいた時代。楽しみにしていた少女マンガ雑誌は、国の検閲が当時は厳しくページの一部が切り取られていたこともありました。大学で帰国し、博多にある西南学院大学の商学部に入学しました。1980年代の商学部には、『情報教育』が入ってきた頃で、人工知能にも注目が集まっていました。私もなぜか、1と0のプログラミングの世界が美しいと興味を覚え、今では全く使えないPrologという論理プログラミング言語を学び、教職の実習では商業高校でCOBOLを教えました。その高校で講師やそのまま就職の話しがあったりなど人材不足を感じました。「これは稼げるに違いない!」と、IT系の仕事を希望。当時、スーパーコンピューターの導入で注目されていたリクルートを受けました。しかし入社後は、東京の情報誌営業部へ配属され、求人広告の飛び込み営業をする残念な日々でした、そんな態度が見透かされるのか「あなたみたいにガサガサしている営業は見たことない」とお客様に言われたりもしましたが、“押し”や“圧”が強い私に「背中を押された」という方もいて、次第にやりがいを感じていきました。日本型のコミュニケーションを学ぶ機会だったと思います。2年後に、「ガテン」編集部へ異動し創刊に携わりました。ここが、本作りに関わった原点ですね。その後は「カーセンサー」編集部や、「ABROAD自由旅行」の立ち上げにも関わりました。「ABROAD自由旅行」は編集部ではなく、英語ができるからと海外のお客様を開拓する営業企画部だったのですが、なんでもやらせてくれる会社だったので、勝手にいろいろと特集を企画し記事を作っていました。韓国の会社に「ABRROAD」のライセンスを販売し「ABROAD KOREA」の創刊も担当したんですよ。就職当初の想いとは全く違う道になりましたが、そんな多様な経験が今に役立っていたりします。起業を考えるようになったのは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件です。「ABROAD」の海外営業部でしたので、いろんな情報がリアルに迫ってきましたが、国内の上司は自社の売上が下がることを心配していました。ビジネスとして間違ってはいないのですが、取引のある旅行会社や世の中が大変な状況の中、もっと社会とつながり未来を創るような仕事があるのではないかと考えるようになったのです。そして、2年後の2003年に早期定年制度を利用して退職しました。当時、子どもが5歳で、絵本の世界に触れる機会が増え、今まで気が付かなかった、子どもの本の世界の多様性に魅了されました。ちょうど電子書籍が登場し「紙の本がなくなるよ!」と言われはじめた時代ですが、「トイレットペーパーと絵本は紙しかないでしょ?!」と、子どもの本と教育を考える出版社『株式会社マイティブック』を、商法の資本金制度が変わり「1円起業」が可能になった2004年に2004円で起業しました。銀行で会社口座を作った時には「分かりやすい!」と大笑いされましたが…。

起業後はどんな活動をされていますか?

まずは、自分が書いたお話で何かを仕掛けようと考え、「シーナ・タノ」のペンネームで絵本を4冊出版しました。この名前は「楽しいな」をもじってつけています。他にもイタリアから輸入した絵本などを扱いました。マイティブックの場合、前職の経験もあってエージェントを通さず直接やりとりをすることが多く、海外の子どもの本の出版社や書店、学校、図書館など関わる機関との交流も深まります。次第に「子どもの本の研究」が、そういった子どもを育てる社会環境を育むために、世界ではアカデミックな分野としてとても重要とされていることに気が付きました。描かれる物語から子どもの心理を解析したり、じゃんだーや貧困問題といった環境の向上につなげたりするのです。日本には、海外のように素晴らしい研究者がいても成果を発表したり、研究テーマを検証したりする機会はほとんどみられません。児童文学作家や画家を対象にした国際アンデルセン賞を主宰する国際児童図書評議会(IBBY)が機関誌「ブックバード」を発行していて、私は会社設立時から愛読していました。そこには、児童文学を社会課題と重ねて問題提起をしたり、翻訳や言語の研究をしたりというような記事が多く掲載されていて、「まさにこの雑誌!この日本語版を作れば、アカデミックな児童文学の意味を理解してもらえる」と、「ブックバード日本版」の出版を決意しました。2009年に準備号を、2010年春に1号を創刊しました。ただ、残念ながら、あまり売れず、売上が思うように立たないこととと、2011年3月の東日本大震災後は「世界の児童文学」どころではないと雑誌の広告も入らなくなり、約4年で休刊することになりました。この時は、他にもいろいろと社内的にうまくいかない事があったり、雑誌の赤字を埋めるため長期契約で制作の委託を受けていた大手企業の機関誌が廃刊になったりして、そこそこあった退職金の事業資金はきれいに溶けていきました。そして、同時に小さな出版の限界を感じたタイミングでもありました。起業から10年目に拠点を渋谷から高円寺に移転。試行錯誤を繰り返しながら他出版社の書籍の編集やワークショップ、ライター業務など、自社出版にこだわらない仕事も、会社存続のために始めました。でも面白いのは、子どもの本とはなんの関係もないような事でも、点と点がつながるように、「子どもの本で世界をつなぐ」という起業の原点に戻るような、よい出会いがあったりするんです。例えば、住宅展示場で配る粗品ですが、子どもの成長に合わせて家を検討する家族が多いということになり、だったら絵本を配りましょうとか。シーナ・タノさんの絵本を作りましょうとかです。営業ツールであっても、自信をもってお勧めする本を作ろうと頑張ります。また、高円寺で2023年にオープンした本を媒介して人とつながる書店の『本の長屋』は、私の仕事と直結していませんが、ホームページや売上管理エクセル表の制作など運営面のお手伝いをしています。ここを主宰するコクテイル書房の狩野俊さんの高円寺ならではのコミュニティ形成力には学ぶことが多いです。また、ショーン・タンの代理人の田中優子さんと、ロシアとウクライナの戦争について子どもの本で考える講演会やオーストラリアで活躍する作家の渡辺鉄太さんの講演などを行わせていただき、アウトプットと活動の幅を広げることができるようになりました。

本と文化のバランスが良い高円寺

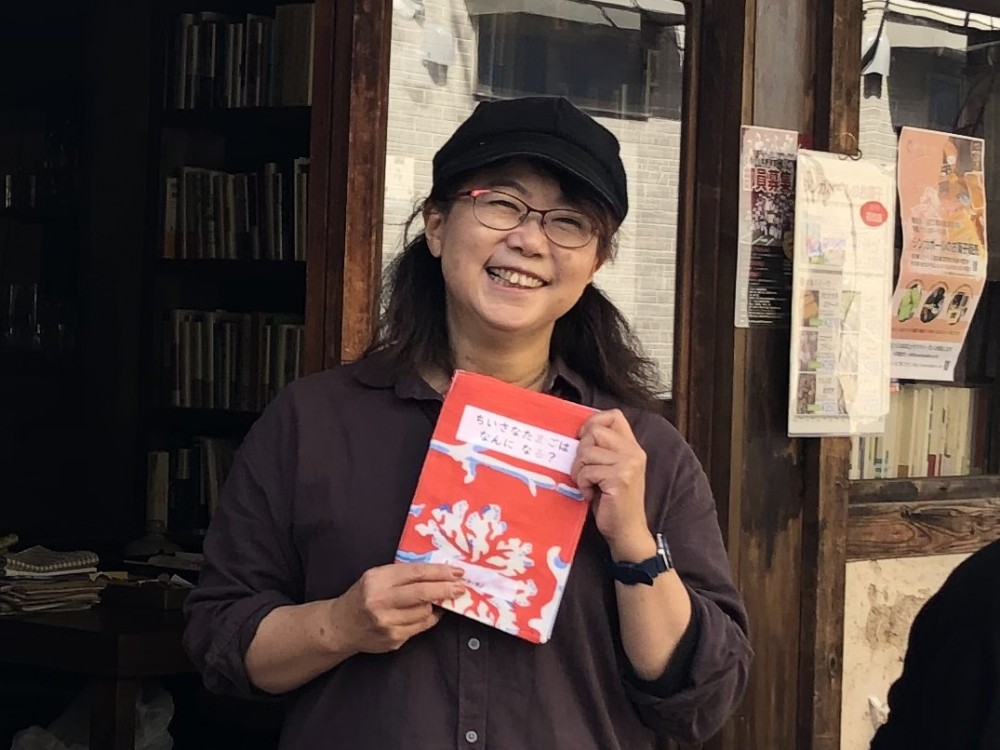

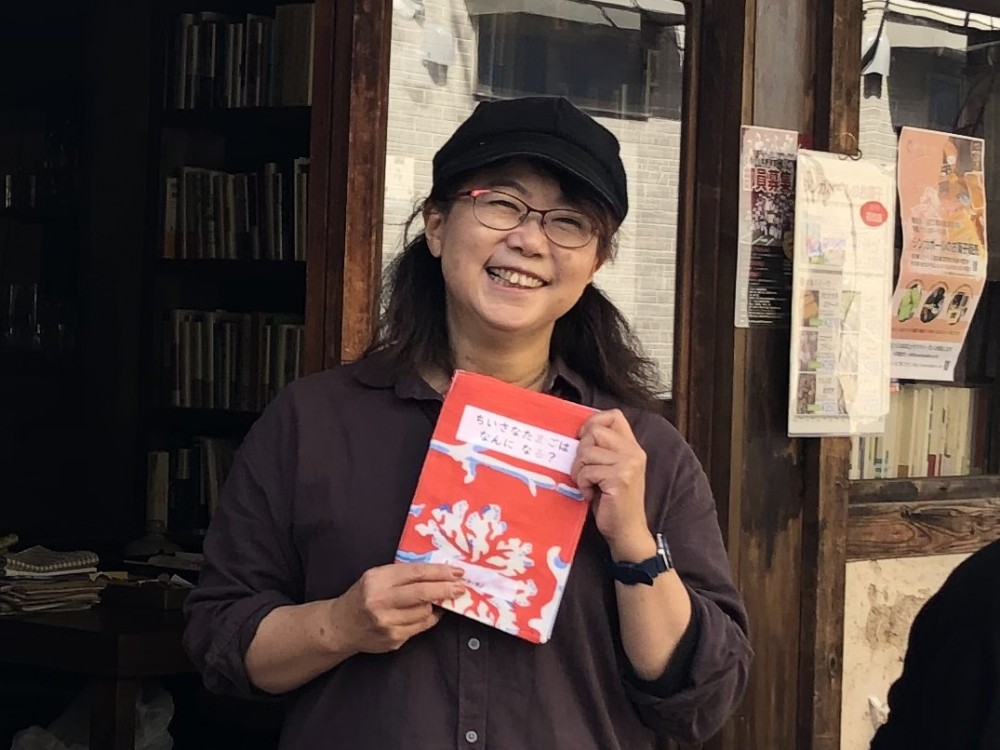

「本の長屋」の狩野さん(右)と

今後の活動について教えてください

まだ構想段階ですが、「国際ブックフェア」が自前で出来ないかと思っています。日本では2017年まで、大規模な国際ブックフェアが開催されていました。しかし、収益性がないという理由で、近年は開催されていません。取材で、世界中の国際ブックフェアを覗いてきましたが、どこの国も大盛況です。出版物の多さでは世界4位の日本なのに、それを一同に集めたり、海外の出版社を呼んだりする機会を持たないのは、世界から見るととても不思議なことなのです。本はその国の文化に対する価値観が見え、異文化交流にもつながるのに。グローバル社会を目指すといいながら、国のサポートもなく残念です。ただ、小規模でも専門書やアートブックなど分野を区切った国際ブックフェアが盛り上がりを見せはじめました。私も出来る範囲で、まずは高円寺で「子どもの本の国際ブックフェア」がやれないかと考えています。ただ、子どもの本といっても分野の裾野が広いので、少し分野を絞って科学や自然といった、子どもが未来を創造するための知識になり得るような本を集めるという、小規模な国際ブックフェアの実現に向けて動いていければと思います。高円寺という場所は、本と文化のバランスがちょうど良い場所です。出版人やミュージシャン、役者など、表現者が多く住んでいて、言葉や文字を大切にするカルチャーがあります。私は昔ながらの「本とはこうあるべき」というつもりはありません。最初にトイレットペーパーと紙の本という話をしましたが、「本はいろいろあっていい」と思っています。紙の本には、厚い本を読んだ時の達成感や、絵を見る人の心境やタイミングによって見え方が変わる面白さなど多くのポテンシャルがありますが、高円寺の地域性を活かし、電子書籍で音楽やドラマとのマッチングも楽しいですよね。これからも本を通じて、世界中の文字や言葉の文化を楽しく広げていきたいですね。おかげさまで、企業して20年が過ぎました。子どもの本の関係で訪れた国は30か国以上。海外の図書館や書店、学校は数えきれないほど取材し、振興財団の機関誌「図書館の学校」に連載を10年続けています。出版に限らず私の想いに共感いただける方がいらっしゃれば、ぜひお声がけください!子どもの「本で世界をつなぐ」にはまだまだ仲間が必要です。

インタビュー後記

起業から20年、振り返るにはちょうどいい機会となったと話す松井さん。本の長屋でのインタビューで本への情熱を、場所を移した喫茶店では高円寺への想いを語っていただきました。高円寺が、本の文化を広める中心地になる日は近い。

お問い合わせ

株式会社マイティブック

東京都杉並区高円寺北2-1-17深澤MKビル201

TEL:03-5327-8109

*お電話相談の際、『杉並区民ニュース』の記事を読みました。とお伝え下さい。